曲げわっぱとは?長野県木曽の伝統工芸品を知る

曲げわっぱの歴史と起源

木曽の曲げわっぱ。起源は江戸時代(17世紀ごろ)にさかのぼります。木曽地域は木材資源が豊富で、特に木目の美しいヒノキやサワラといった耐水性のある木材や木製の日用品出荷の産地として多く生育していました。

江戸時代には木曽谷の木工職人たちが、弁当箱や暮らしに必要な道具、日用品としての木製品である曲げ物の技術を発展させ、天然木曽ヒノキやサワラを使った小判型の曲げわっぱ作りが盛んになりました。

当時の木曽地方は、中山道の宿場町が点在し、旅人や木こりたちが携帯するアイテムとして曲げわっぱが広まりました。

戦後の大量生産品の普及により、一時は木曽曲げわっぱの需要が減少しましたが、近年、環境への配慮や伝統工芸品の再評価により、再び注目を集めています。

特にあとからプラスチック製品に比べて自然素材や漆器の温もり、使い心地の良さが評価され、職人による手作りの木曽の曲げわっぱが人気を取り戻し多くの注文を頂き全国へお届けしております。

現在では、木曽・塩尻地域の工房で職人たちが伝統技術を受け継ぎながら製作を続けており、日常使いから贈答品まで幅広く利用されています。伝統を守りつつ、現代のライフスタイル・食品に合わせたナチュラルでスリムなデザインや、おかずを入れた時の彩りの美しい使い方も提案され、木曽の曲げわっぱブランドはお気に入りの逸品として今も愛され続けています。

日本遺産に登録された木曽

木曽は、長野県に位置する地域で、特に「木曽路」として知られています。この地域は、日本の伝統的な文化や自然景観、歴史的な道が多く残る場所で、2018年に「日本遺産」に登録されました。木曽路は、江戸時代に多くの人々が旅をした中山道という街道の一部として重要な役割を果たしました。

“曲げわっぱ”と“めんぱ” の違いとは

曲げわっぱの「わっぱ」とは、輪の形をしたデザインの容れ物のこと。全国的な呼び方ですね。ただし木曽などの一部地域では別名「めんぱ」とも呼びます。

めんぱの語源は、木こりが「ごはんをめいっぱい詰めこんだこと」であると言われています。昔はめんぱの身と蓋の両方にごはんをぎっしりと蓋が浮くほどパンパンに入れてきこりが仕事に行ったとも言います。それだけ山仕事が過酷だったのでしょう。

昔、曲げ物職人さんから伝え聞いた別の由来では、仕事は中途半端にしか進まないときでもご飯が美味しいから腹いっぱい食べちゃうんだよな。ハハハッ。この飯(めし)と半端(はんぱ)が合わさって“めんぱ”になったとお聞きしました。冗談のような話なので信憑性は定かではありませんが。でも楽しいお話しですね。

曲げわっぱの特徴と魅力

軽くて丈夫。なんといってもご飯が美味しい毎日の暮らしに必要な便利アイテム

曲げわっぱ弁当箱のメリットとデメリット

ご飯が美味しくなる

冷めても美味しいごはん

木曽ひのきの特性により適度にご飯の水分を吸収しべたつかず、またパサつかないように自動的に調整し美味しい状態をキープしてくれます。(スリ漆塗装してあっても膜が薄いので水分の浸透性があります)

木曽ひのきの特性により適度にご飯の水分を吸収しべたつかず、またパサつかないように自動的に調整し美味しい状態をキープしてくれます。(スリ漆塗装してあっても膜が薄いので水分の浸透性があります)

ランチタイムに蓋を開けた時にプラスチック製品やアルミタイプのお弁当箱との違いを一番感じるポイントですね。また高さのある曲げわっぱは、ご飯だけでなく、おかずもたっぷり詰めることができます。

白木素材と漆器のメリット

抗菌作用のある素材

木地に使われている天然木曽ひのき・木曽さわら・漆のそれぞれ材料に天然の抗菌作用があります。それによりご飯やおかずなどの食材があとから傷みにくくなります。

木地に使われている天然木曽ひのき・木曽さわら・漆のそれぞれ材料に天然の抗菌作用があります。それによりご飯やおかずなどの食材があとから傷みにくくなります。

特に夏場のお弁当には最適のアイテムです。曲げ部分は木曽ヒノキ、底と天板は木曽さわら材を使用しております。木曽ヒノキは伊勢神宮で1300年前から20年ごとに行われている式年遷宮に使われているブランド価値の高い銘木です。またスリ漆塗装により塗膜が汚れを防ぎ、木地を丈夫に保ちます。

見た目が美しく、温もりがある

木製の天然素材ならではのナチュラルな木目の風合いがあり、整理して並べられたおかずも映えて彩りも美しく見えます。木のぬくもりが感じられるのもお気に入り頂く人気アイテムの理由です。

軽くて持ち運びやすい

天然木曽ひのきはとても軽量なのもポイント。カバンに入れても負担になりにくくスリムなタイプのデザインの物も出てきております。

丈夫な曲げわっぱ

昔は木こりも使っていた軽いけど丈夫な小判型の弁当箱。当時お昼には蓋を裏返して持っていった味噌と小川の水、焼いた石を入れて味噌汁を作っていたそうです。今はそのような使い方はしませんが現在も日用品として大変丈夫です。

環境に優しく、長く使える

天然素材なので環境に優しく、適切に簡単なお手入れすれば長く使えます。あとから使うほどに味わいが増すのも魅力のひとつ。

職人技が光る伝統工芸品

長野県木曽・塩尻地域で作られる曲物細工、漆器などを出荷する産地。伝統工芸品としてのブランドの価値も高く、手仕事の温もりを感じられます。

香りが良く、リラックス効果も

ひのきのほのかな香りが心を落ち着かせ、食事の時間がより彩り豊かになります。曲げわっぱのフォルム、ライン、高さのバランスなど見た目が美しいだけでなく、機能面でも優れているため、多くの人に愛されています。

最近は現代のライフスタイルに合ったデザインの曲物が増えているので、気軽に取り入れやすいですね!

曲げわっぱのデメリット?

ごはんが美味しい曲げわっぱですが、丈夫と言ってもバックに入れて運ぶ機会が多いのが小判型のお弁当箱。何かのタイミングで上や横からの強い荷重を受けて傷んだり、長年使う事により漆の塗膜が薄くなってくる可能性もあります。

そんな時、あとから修理が必要な際は当店でご注文の曲げわっぱを補修受付対応致します。毎日の便利な生活の道具、お気に入りのアイテムとしてどんどん使って傷んだら修理して長く使いましょう。詳細については最下部記載の【曲げわっぱ弁当修理や塗り直しについて】のガイドをご参照下さい。

曲げわっぱ弁当箱の選び方

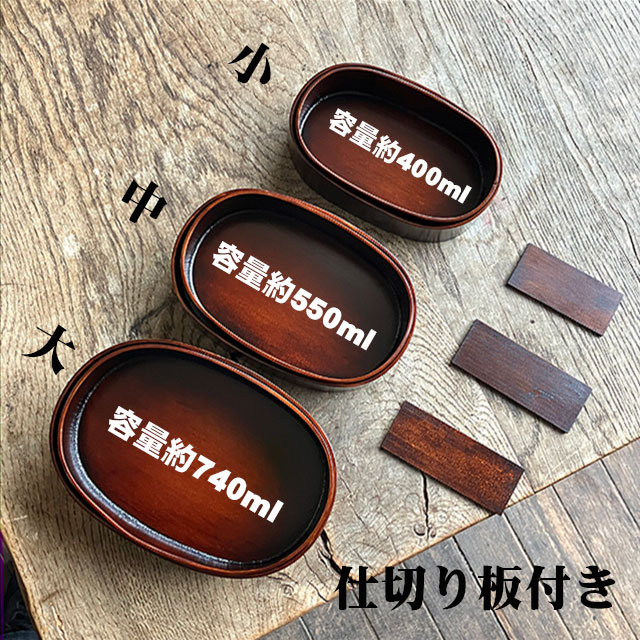

容量やサイズ別の選び方

サイズ中はどんな人にぴったり?

小判型の中のサイズは(容量が約550ml未満)平均的な社会人の方、男女ともに一番選ばれる人気のサイズです。

小判型の中のサイズは(容量が約550ml未満)平均的な社会人の方、男女ともに一番選ばれる人気のサイズです。

ちなみに大のサイズは(容量が約740ml未満)運動をする学生やご飯を多めに食べたい大人の男性がお求めに、また小判型の小のサイズは(容量が約400ml未満)量があまり要らない女性やダイエットを含めた食事制限をされる方がお買い求め頂いております。おかずは別の容器にいれるからご飯だけを小のサイズに入れるお客様もおられます。暮らしのパートナーとしてご自分に合うサイズとデザインの物をチェックしてみてご注文下さい。

本当に必要なものって追加でたくさんは要りませんよね。お気に入りの品をじっくりとお選び下さい。上記の食品を入れる部分の容量表記は当店、木曽海老屋オンラインショップ、または長野県木曽町の店舗「海老屋」で取り扱っている曲げわっぱです。

また海老屋の曲げわっぱは【長野県木曽町ふるさと納税返礼品】としても掲載されております。下記リンクをご参照下さい

仕切り板の使い方

ご購入時にお届けするそれぞれのタイプの小判曲げわっぱにはヒノキの仕切り板を無料でお付けします。そのままおかずとご飯の仕切りとして使われる方、仕切り板は必要とせずアルミホイルや朴の葉などを使って自在に仕切りに使われる方などそれぞれご自由にご使用頂いております。

日常を彩る伝統工芸の魅力

ヒノキの曲物細工

産地ならではの技術で樹齢300年以上の木曽天然ひのきのナチュラルな木目の素直な良い部分を薄い板状に削り、その板をお湯にくぐらせて柔らかくします。その状態で板をお弁当の形に合わせて小判型などの筒状または角形などタイプ別に曲げて綴じます。その後に底板の形に楕円形などに削った木曽天然さわら材をはめ込みます。

用途に応じて様々な容量・直径・高さなど、デザイン的にもスリムなタイプなどいろいろな曲げわっぱがあります。

生うるしをスリ漆7回塗っては拭き上げる

内側結合面には部分は生うるしと餅米粉を練り合わせた接着剤に欅の細かい木粉を合わせた漆のパテ(こくそ)で防水性と強度を高め、全体に7回スリ漆を施しました。

※スリ漆とは漆を塗ってから拭き取り薄く塗装面を残す。

その後に塗膜が硬化するのを待ってから表面を研ぐ。この作業を何回も繰り返すことにより汚れを弾く強い膜が出来ます。仕上がると天然漆の光沢が美しく、木製漆器としての滑らかな手触りがある。当店店舗で塗り作業をする際にはウレタンなどの塗料は使いません。

曲げわっぱを長持ちさせるための手入れ法

手洗い・洗剤の適切な使い方

毎日のお手入れは簡単シンプルに。給湯器のお湯でおかずの汚れなどを軽く流してスポンジ洗い、中性洗剤は使用可です。あとは他の食器と同じように伏せて水を切ってから布巾で拭いておいて下さい。日用品としての手間は必要最小限に

曲物や塗装の劣化を防ぐコツ

長持ちさせるひとつのチェックポイントとして洗った後に次に使うまで身と蓋を別々、または重ねる場合も通常の向きでは無く同じ方向を向けてそれぞれ内側が通気するように重ねて下さい。

簡単ではありますが、通気を良くする事が木製品の割れ防止・長持ちする要因ともなります。暮らしの道具としての器はどんどん使って傷んだら修理に出して下さいというのが海老屋漆器店の塗師屋としてのスタンスです。

わっぱ弁当箱の修理と塗り直し

【当店では木曽海老屋オンラインショップにてご注文頂いた小判メンパの塗り直しなどメンテナンス依頼やひび割れ補修などの対応も承っております。また長持ちする使い方などを記載した取扱書も曲げわっぱ・小判メンパ製品にお付け致します。

修理のチェックポイントは下記をご参照下さい。

修理のチェックポイントは下記をご参照下さい。

良くあるご依頼

①全体的に漆が取れて来たので塗り直して欲しいというものです。特にご飯を入れる身の内底の木地がお箸などでこすれて木地が露出する事があります。その際は内側の底を通常0.4ミリほど、また傷みが深い場合は1.2ミリほど削り落とします。(元々の底板の厚みは約7ミリほど)

その他の部分は傷みに合わせて表面の塗膜を落とし全体的にスリ漆を購入時と近く状態の塗膜を目指して必要な回数塗って仕上げます。その際に仕切板もあれば一緒に塗り直します。

②木目に割れなどがある場合

特に曲がっているところの木地に負荷が掛かり、この部分に見た目に割れや薄っすらとヒビが入っている場合があります。これを放置しておくと、どんどん割れが広がり変形し最終的には身と蓋が合わなくなったり、木地自体が弾ける可能性もあります。

特に曲がっているところの木地に負荷が掛かり、この部分に見た目に割れや薄っすらとヒビが入っている場合があります。これを放置しておくと、どんどん割れが広がり変形し最終的には身と蓋が合わなくなったり、木地自体が弾ける可能性もあります。

少しでもその症状が出ている段階で数百年前からある漆の強化の技術で麻の布を生漆・米粉よく練り合わせた「うるしノリ」で貼り付けて補強、それからノリに木粉を合わせた「コクソ」という漆のパテで布を2回ほどカバーしてからお弁当全体を研いでスリ漆をして仕上げます。これで割れがこれ以上広がらなくなります。

③お届け時の初期不良などの場合は未使用の場合を原則として無料交換・お客様ご負担無し等の対応をさせて頂きます。

※①の塗り直しのみのご依頼が当方に届いてみて研いでみたらうっすらヒビ割れば見つかる場合もたまにあります。その際はご依頼主にその旨をお伝えして布張りをオススメします。

修理・塗り直し費用と納期の目安

①塗り直しのみ 塗り直し費用¥1,500税別 送料往復お客様ご負担

納期の目安 最短でも1ヶ月、平均で2,3ヶ月ほどで発送・お届け予定

納期の目安 最短でも1ヶ月、平均で2,3ヶ月ほどで発送・お届け予定

②布張りと塗り直し 塗り直し費用¥2,500税別 送料往復お客様ご負担

納期の目安 最短でも2ヶ月、平均で3~6ヶ月ほどで発送・お届け予定

納期の目安 最短でも2ヶ月、平均で3~6ヶ月ほどで発送・お届け予定

※木地が食品の油分をどれだけ吸収しているか、損傷の程度、漆が12月~3月までの空気が乾燥している時期に簡単に固まりにくいなどの条件により納期が予定期間以内よりも遅くなる可能性もございます。

また損傷が激しい場合には修理出来ない場合もあります。白木風のウレタンなどの透明な塗装を行ったものには漆塗りなどの補修が出来ない場合もございますがご了承下さい。基本的に修理が仕上がった段階でご連絡して配送日のご指定など、ご相談させて頂いております。

お送り頂く前に

修理をご依頼頂く前に、

塗り直しのわっぱ弁当を配送頂く前に一度 店舗メールアドレス shop@a-b-ya.com までご連絡下さい。お送り先と修理についてのご案内をさせて頂きます。まずはご相談下さい。毎週木曜日が休業となりますので翌営業日からの対応となります。】

塗り直しのわっぱ弁当を配送頂く前に一度 店舗メールアドレス shop@a-b-ya.com までご連絡下さい。お送り先と修理についてのご案内をさせて頂きます。まずはご相談下さい。毎週木曜日が休業となりますので翌営業日からの対応となります。】